Artigo de Marcos Monteiro

Muito se associa à ditadura militar brasileira iniciada em 1964, a imagem de militares de alto escalão ocupando os setores públicos com o único objetivo de se perpetuar no poder. Limitar esse período a essa interpretação, que, apesar de verdadeira, muito simplória, impede a elucidação de características mais complexas desse período: uma aliança entre a burguesia nacional — fortemente marcada pela herança colonial —, oficiais superiores e o governo imperialista estadunidense a fim de frear o crescimento de movimentos de massa e reformas estruturantes do país.

Movimentos como as ligas camponesas, mobilizações operárias através de sindicatos e movimentos estudantis conquistavam força e popularidade, exigindo uma sociedade mais justa. O governo trabalhista do presidente João Goulart apresentava uma série de reformas que visavam alterar as estruturas econômicas, sociais e políticas do país, superando o subdesenvolvimento e combatendo a desigualdade social. Chamadas reformas de base, previam, entre outras, as reformas agrária, educacional e fiscal.

Esse contexto político-social se apresentava como ameaça para a hegemonia da elite burguesa nacional, majoritariamente formada por latifundiários de agricultura de exportação, grandes varejistas e empresários industriais de bens de consumo. A burguesia brasileira temia que as reformas propostas pelo governo de Goulart, ainda que se mantivesse no campo capitalista da social-democracia, estimulassem a consciência e luta de classes na população, impulsionando ainda mais os movimentos de massa. Esse sentimento acabará por precipitar o seu apoio ao golpe.

No âmbito da Guerra Fria, o governo imperialista estadunidense de Lyndon B. Johnson, através da política da Doutrina de Contenção, buscava deter qualquer avanço da esquerda e reafirmar seu poder nas suas zonas de influência, especialmente na América Latina, consolidando a região como um “quintal” dos interesses estadunidenses.

Institucionalizado pela ação do Congresso Nacional, que declarou vaga a Presidência da República em 31 de março de 1964, logo o General Humberto Castelo Branco assumiria o cargo com a justificativa de combater a “Ameaça Comunista”. Esse sentimento foi amplificado pelo apoio de jornais como o “O Globo” através de uma campanha midiática financiada pela burguesia nacional, conquistando assim amplo apoio da classe média conservadora. O governo estadunidense desempenhou um papel ativo no golpe por meio da Operação Brother Sam, que ofereceu apoio logístico e militar às forças golpistas, chegando a movimentar um porta-aviões, navios de guerra, petróleo e munições para a costa brasileira2.

Dá-se assim o início de um período de 21 anos de militares ocupando a Presidência da República e cargos públicos de alto escalão. Vale destacar também a presença de membros do setor civil da população, que superavam os ministros militares em quantidade durante todos os governos militares, chegando a ocupar 11 cadeiras de ministros contra apenas 4 militares durante o governo Médici. O seu objetivo era representar os interesses da burguesia nacional, constantemente privilegiada durante esse período1.

A ditadura uniu diferentes setores da burguesia visando privilegiar o grande capital. Promoveu um discurso nacionalista, mas aplicou uma política entreguista, executando privatizações e entregando a economia nacional ao capital estrangeiro até mesmo nos setores mais essenciais como saúde e educação. Embora o período tenha sido marcado pelo chamado “milagre econômico”, que trouxe crescimento acelerado ao país através de forte endividamento externo, esse crescimento beneficiou apenas uma pequena parcela da população, enquanto a maioria presenciava condições de vida cada vez mais precárias. As políticas econômicas e sociais tiveram como consequência direta o aumento da pobreza e da desigualdade social. A ditadura perseguiu lideranças sindicais e restringiu o direito à greve, enfraquecendo a capacidade dos trabalhadores de lutar por melhores condições de trabalho e remuneração, fazendo com que os ajustes salariais fossem abaixo da inflação, reduzindo o poder de compra do trabalhador no acumular dos anos3. As políticas fiscais e econômicas favoreciam grandes empresas e setores exportadores, enquanto os trabalhadores eram deixados à margem. A desigualdade aumentou significativamente, com a fatia da renda destinada aos mais ricos da população crescendo rapidamente. Os programas sociais foram negligenciados e o acesso a serviços básicos como saúde e educação ainda mais desiguais. Freou a reforma agrária no campo, conservando o latifúndio. Impulsionada pelo êxodo rural, a urbanização desordenada, promovida pelo regime, beneficiou principalmente as classes mais altas, enquanto os pobres enfrentavam condições precárias nas periferias3. A concentração de riqueza e a exclusão social criaram um fosso entre ricos e pobres, dificultando a mobilidade social e perpetuando ciclos de pobreza. A desigualdade social acentuou-se no Brasil durante e após a ditadura, tornando-se uma marca duradoura.

Marcado como um dos períodos mais sombrios da história do país, foram adotadas as mais diversas práticas de terrorismo de Estado. A ditatura cassou 595 mandatos, sequestrou, matou, torturou e manteve presos sem julgamentos opositores políticos, jornalistas críticos ao regime, representantes sindicais, professores universitários ou qualquer indivíduo que se apresentasse ideologicamente não alinhado com o regime. A Comissão Nacional da Verdade, colegiado instituído pelo Estado brasileiro para investigar as graves violações de direitos humanos ocorridas no período, identificou mais de 400 casos de mortes e desaparecimentos políticos, mas esse número pode vir a ser o triplo, devido à dificuldade de contabilizar as violações cometidas contra indivíduos pertencentes a povos originários no Araguaia1. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas foram submetidas à tortura durante o regime e milhares de outras mais detidas por motivos políticos. Esses dados refletem apenas uma parte das atrocidades cometidas, já que muitos casos permanecem sem registro oficial.

A comunicação social foi amplamente utilizada como arma pelos governos militares, especialmente as redes de televisão, para promover o regime e disseminar propaganda anticomunista. A Rede Globo, considerada desde o início uma importante aliada, desempenhou um papel fundamental na consolidação do regime. Criada em 1965, foi amplamente beneficiada pelo financiamento de capital estrangeiro através do grupo Time-Life, mesmo que isso fosse proibido no período, garantindo uma situação de privilégio e monopólio da Rede Globo1. Os laços da ditadura não se limitaram a Rede Globo e se estenderam a outros grupos, como é o caso da família Abravanel, detentora da rede SBT, que viria a ser a segunda maior rede de televisão do país. A prática de relações inescrupulosas entre políticos conservadores e reacionários e redes de comunicação, iniciada durante a ditadura, continuaria mesmo após a redemocratização. Em 2008, mais de 61% dos veículos de comunicação tinham entre seus sócios, políticos majoritariamente pertencentes a partidos tradicionalmente conservadores e reacionários1.

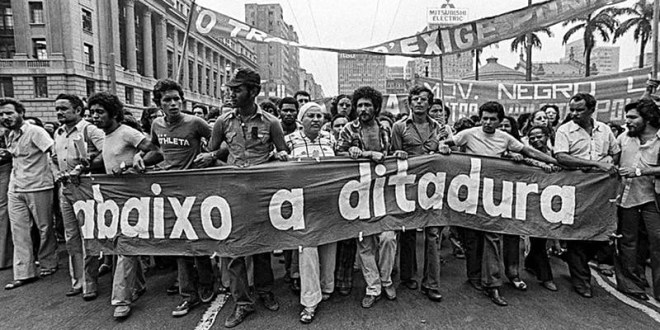

A partir da segunda metade dos anos de 1970, cresce a pressão pelo fim da ditadura. Sob forte insatisfação popular, impulsionada pela crise de hiperinflação, explodiram manifestações nas ruas e greves operárias em busca de melhores condições e salários. Em 1979, mais de 3/4 dos 206 mil operários metalúrgicos do ABC paulista haviam aderido à greve. Estimulados pela classe operária, outras categorias também aderiram às paralisações. Lutando por melhorias na educação, liberdades democráticas e anistia ampla e geral, a União Nacional dos Estudantes foi reconstruída, sinalizando a rearticulação do movimento estudantil4. A partir dos anos de 1980, cresce a mobilização popular em busca de eleições diretas para Presidente da República através do movimento “Diretas Já”.

A redemocratização do Brasil, processo que culminou no fim do regime em 1985, apesar de garantir algumas liberdades democráticas, revelou-se incapaz de resolver problemas estruturais herdados da ditadura. Mesmo tendo sido impulsionada por forte mobilização popular, como o movimento ‘Diretas Já’, que, embora expressivo, não se configurou como um movimento de massa de caráter revolucionário. Dá-se então um processo de concessão gradual, que não se caracterizou como uma interrupção dos interesses do regime anterior. A burguesia nacional, antidemocrática, entreguista, subserviente ao imperialismo continua a dar as cartas. Ao adotar o modelo da democracia burguesa, é por definição incapaz de retomar as reformas estruturantes iniciadas no período anterior à ditadura e reverter os ciclos de desigualdade e pobreza agravados durante o regime. O caráter conciliatório desse processo permitiu ainda a concessão de anistia aos mais diversos crimes de terrorismo de Estado cometidos durante a ditadura. A Lei da Anistia, sancionada em 1979 pelo presidente militar João Figueiredo, perdoou não apenas os perseguidos políticos, mas também os agentes do regime responsáveis por crimes como tortura, desaparecimentos forçados e assassinatos, atuando como uma barreira na busca por justiça e reparação.

O apagamento histórico dos crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura não deve ser tolerado. Buscar a responsabilização, punição e reparação pelos crimes cometidos, construir uma democracia realmente verdadeira, que seja moldada para atender os interesses do povo e construir uma sociedade mais justa deve ser o objetivo de todos os militantes comunistas de todas as nacionalidades.

1O golpe militar de 1964 e o Brasil: passado e presente – Blog da Boitempo

2O que foi Operação Brother Sam, apoio dos EUA ao golpe de 64 – DW – 31/03/2024

3“Milagre econômico” e desigualdade social: o contraste da ditadura | Exame

Coletivo Comunista Revolucionário Comunistas Revolucionários de Portugal

Coletivo Comunista Revolucionário Comunistas Revolucionários de Portugal